Z世代の孤独と日本における「おひとりさま」ライフスタイルの台頭

はじめに:日本における孤独の進化

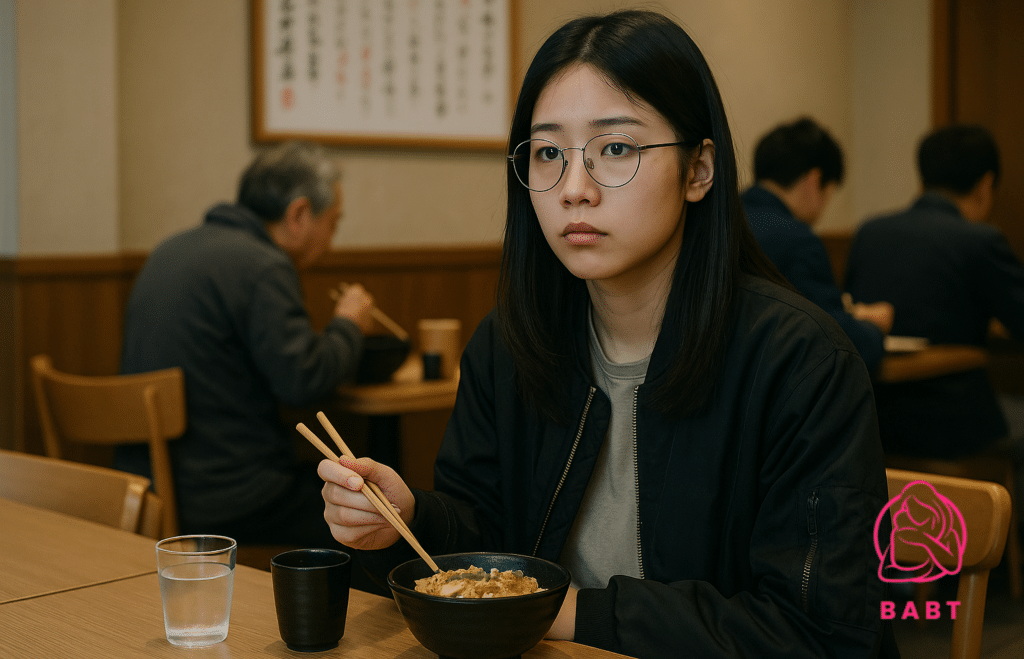

孤立からライフスタイルへ

近年、日本における「ひとりでいること」の捉え方は大きく変化してきました。かつては孤独や社会的な拒絶と結びつけられていた一人時間が、今では多くの若者にとって自立と自由の象徴となっています。特にZ世代にとって、ひとりの時間は意図的な選択であり、自分らしく生きるための手段と捉えられています。

「おひとりさま」という概念の理解

「おひとりさま」とは、外食や旅行などを積極的に一人で楽しむライフスタイルを指します。集団行動が求められる日本社会において、この概念は「空気を読む」プレッシャーへの対抗として始まりました。今では、おひとりさまは自己表現のひとつであり、自立や個性の象徴として称賛されることもあります。

Z世代の孤独というパラドックス

こうした文化的変化の中で、日本のZ世代は一人時間を求める傾向が強まりながらも、孤独感を抱える割合が増加しています。自立を重視する選択が、必ずしも孤独からの解放につながるわけではありません。むしろ、感情的な距離を生み出す要因となる場合もあり、このバランス感覚が今後の課題といえます。

現代日本における「おひとりさま」ライフスタイル

一人暮らしの増加と変化

現代の日本では、一人での暮らしや行動が当たり前になりつつあります。カフェやレストランでは一人客向けの席やサービスが普及し、若者たちの間で「一人時間=おしゃれ」という感覚も広がっています。

経済的背景と労働環境の変化

若者たちは経済的な不安や非正規雇用の増加により、集団生活よりも一人暮らしを選ぶケースが増えています。リモートワークの普及も、職場での人間関係を希薄にし、私生活における孤立感を高めています。

選択的孤独と望まぬ孤独

「ひとりになりたい」と「ひとりにされる」は本質的に異なります。自ら選んだひとり時間はリフレッシュや自己成長の源ですが、状況による孤立は孤独やストレスの原因となり得ます。この違いを認識することが、現代社会における課題解決の一歩です。

世代間ギャップ:Z世代の孤独観

ひとり時間への意識の変化

Z世代は、映画館やカフェに一人で行くことを「恥ずかしい」ではなく「かっこいい」と捉える傾向があります。集団に属することが当たり前だった上の世代とは、大きく異なる価値観です。

デジタルネイティブと新しいつながり方

Z世代はSNSやメッセージアプリを駆使し、物理的にひとりでもデジタル空間でつながりを持ち続けています。オンラインの友情が現実の寂しさを一部補っているともいえます。

個人主義と伝統の衝突

従来の「和」を重んじる文化とは異なり、Z世代は自己表現やメンタルヘルスを優先する傾向があります。この価値観の変化は、家族や職場でも新しい議論を生み出しています。

「おひとりさま」増加の経済・社会的要因

雇用・収入と一人生活

若者たちは将来に対する不安から、結婚や出産を避け、一人で生きる選択をするようになりました。物価上昇や賃金の伸び悩みも、個人生活へのシフトを後押ししています。

リモートワークと社会の変容

パンデミック以降、リモートワークが主流となり、人間関係の希薄化が進んでいます。職場以外でのつながりを求めるZ世代にとって、これは大きな課題です。

恋愛や家族観の変化

Z世代は「早婚」や「子どもを持つこと」よりも、「自分らしさ」や「精神的安定」を重視する傾向があります。孤独は避けるべきものではなく、「自分を守る手段」とも捉えられています。

デジタルつながりと物理的孤立のジレンマ

テクノロジーの恩恵と落とし穴

SNSやチャットアプリは手軽に他者とつながれる一方で、深い人間関係を築く場が減少しています。通知が鳴り止まないのに、どこか「孤独」だと感じる若者も少なくありません。

交流の質と量

オンラインのやり取りが増えるほど、リアルな対話の価値が再認識されつつあります。文字情報だけでは心の奥まで理解し合うのが難しいこともあります。

ソロ市場の拡大と産業の変革

飲食・小売・エンタメ業界の対応

一人客向けの飲食店、少量パックを提供する小売店、1人カラオケルームなど、企業は「おひとりさま」に対応したサービスを次々に展開しています。

一人旅と観光業の変化

ツアー会社やホテルも一人旅プランを提供し、気兼ねなく旅行できる環境が整ってきました。観光地も一人参加を歓迎するようになっています。

個人を祝うサービスの登場

ソロウェディングのように、自分一人で記念日を祝う新しいサービスも登場し、「一人であること」がポジティブに捉えられる社会が広がっています。

SNSと「演出された孤独」の文化

インフルエンサーによる「孤独の美学」

SNSでは「おしゃれな孤独」がしばしば理想化されます。しかし、それがかえって「孤独を上手に楽しめていない自分」を責める要因にもなり得ます。

現実とのギャップ

華やかな投稿の裏にある、現実の孤独や退屈はあまり共有されません。このギャップが、孤独を抱える人の心にプレッシャーを与えることもあります。

「おひとりさま」の心理学:自由と孤立の境界線

意図的な孤独がもたらす心理的効果

自分の意思で過ごす一人時間は、メンタルヘルスに良い影響を与えることがあります。Z世代にとって、それは「自分を取り戻す時間」でもあります。

孤独が健康に悪影響を及ぼす瞬間

一人時間が続きすぎて、孤立感や不安感が増すと、精神的に不安定になる可能性があります。誰とも会話せずに何日も過ごすことが当たり前になると要注意です。

性格による違い

内向的な人は一人時間を好みますが、外向的な人にとっては苦痛になることもあります。自分の性格を理解し、無理せず孤独と付き合うことが大切です。

グローバル視点:日本のZ世代と世界の違い

国際比較による気づき

Z世代は世界的に孤独を感じていますが、日本では「おひとりさま」が文化として定着しやすい背景があります。他国ではグループでの所属感が重視される傾向があります。

他国の取り組みから学ぶこと

スウェーデンなどの国々では地域交流イベントが重視されており、アジアの一部大学では学生同士のピアサポートが行われています。日本でも個と集団のバランスを見直す動きが求められています。

公共政策と社会的取り組み

政府の取り組み

近年、日本政府は孤独問題への対策として新たな省庁を設立し、相談窓口の開設や啓発活動を進めています。特に若者の孤独対策に注力しています。

教育機関による支援

学校や大学では、交流スキルを育てるプログラムやグループ活動が取り入れられています。Z世代が自然に交流できる場づくりが進んでいます。

地域・NPOの役割

趣味や活動を通じて人とつながる仕組みを提供する団体が増えており、オンラインでも参加しやすい環境が整っています。

未来のつながり方を模索するZ世代

自立とつながりのバランス

一人の時間と社会とのつながりをどう両立させるかが、今後の大きな課題です。自分のペースで関われる場が求められています。

柔軟な社会構造の必要性

カフェやワークスペースでは、一人でも居心地が良く、時には他人と交流できるような空間が増えています。新しい「社会の設計」が進んでいます。

新しい「つながり」の形

Z世代は、量より質、本音でのつながりを大切にしています。孤独=ネガティブという考えを超え、自由と絆を共存させる未来を描いています。