高校授業料の無償化:2025年度予算とその影響

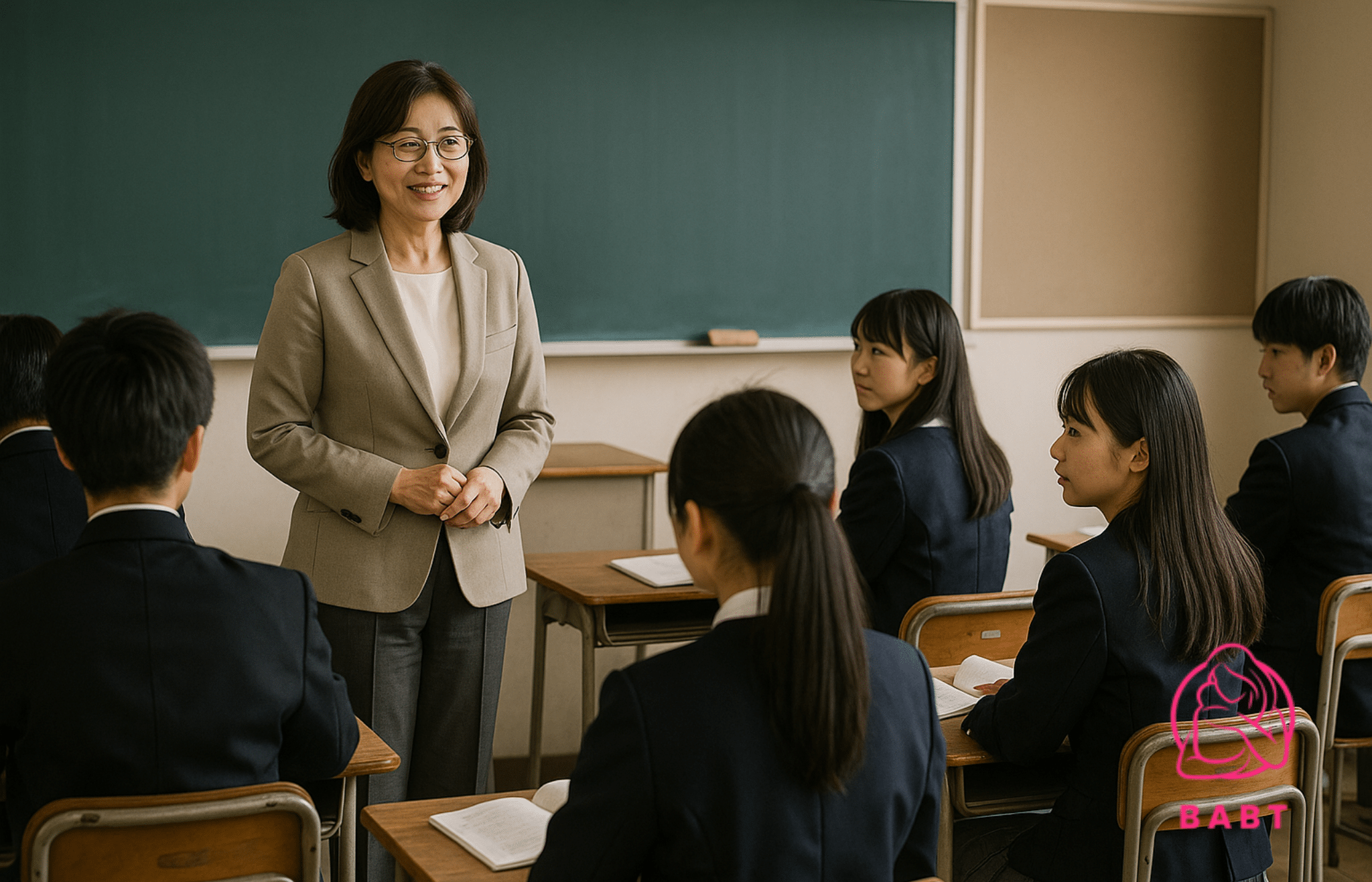

はじめに:教育の公平性へ向けた日本の大きな一歩

日本政府は、教育の未来を大きく変える政策を発表しました。2025年度から、すべての高校生に対して授業料を無償とする方針です。これまで、授業料支援は年収910万円以下の世帯に限られていましたが、その所得制限が撤廃され、全国の家庭が対象となります。

すべての公立高校生に年額11万8800円の支援金が支給され、家計にかかわらず教育を受ける機会が広がります。この政策は、単なる経済的支援ではなく、「教育はすべての人に平等であるべきだ」という国家の意思を示すものであり、若者たちに明るい未来への扉を開こうとする試みです。

高校授業料支援の歴史的背景

教育資金政策の変遷

戦後、日本では中学校までが無償とされましたが、高校教育は長らく有償のままでした。低所得世帯への限定的な補助制度は存在していたものの、支援の対象が限られ、中間層には行き届かない課題がありました。

過去の授業料支援の成果と限界

2010年代初頭に導入された所得制限付き支援制度も、多くの家庭にとって不十分でした。特に私立高校に通う生徒への支援は限られており、公立中学校と比較して不平等が顕著でした。

国際的なモデルとの比較

フィンランドやドイツ、韓国などの多くの先進国では、高校教育が無償で提供されており、日本の段階的支援制度とは対照的です。今回の改革は、世界標準に歩み寄る第一歩といえます。

新政策の詳細:数値で見る変化

公立高校生への一律支援

2025年度から、すべての公立高校生に年額11万8800円が支給されます。これにより、中間所得層やそれ以上の世帯にも恩恵が広がります。

私立高校生への支援拡充

2026年度からは、私立高校生にも年額45万7000円の支援が行われる予定です。私立の学費負担に対応する政策であり、選択の自由と平等な機会の提供を目的としています。

財政負担と規模

この改革に必要な財源は年間5000億円以上と見込まれており、政府の本気度がうかがえます。教育への投資としては過去最大級で、将来への希望が込められた決断です。

政治的背景と実現への道のり

与野党を超えた協力体制

自民党、公明党、日本維新の会などが協力し、超党派でこの改革に取り組みました。教育格差の是正という共通目標のもと、イデオロギーを超えて一致団結したのです。

中心人物の意図

与党は少子化対策や人材育成の観点から本政策を後押しし、維新の会は所得制限撤廃を強く主張。中間層を含めた包括的な支援が実現しました。

交渉と妥協

私立高校生への支援拡充や、段階的な制度導入など、多くの協議と妥協を経て現在の形に落ち着きました。持続可能性への懸念にも配慮しつつ、広範な合意形成がなされました。

経済的影響と財政持続性

財源確保の課題

この政策には大きな財政負担が伴います。日本の高齢化や社会保障費の増加もある中で、教育とのバランスをどう取るかが今後の課題です。

教育による経済効果

高校卒業率の向上により、高学歴の労働人口が増え、将来的には労働生産性や所得の向上、社会保障依存の低下が期待されます。

国家予算の優先順位

教育への投資は他の予算項目に影響を与える可能性もありますが、それでも若者への支援が最優先であるという政府の姿勢が明確に示されました。

社会的影響:教育を通じた格差是正

所得格差へのアプローチ

全国一律の支援により、すべての子どもが高校に進学できる環境が整いました。これまで制度から漏れていた中間層や低所得層への恩恵も大きいです。

入学率・卒業率の向上

経済的理由で進学を諦めていた生徒が進学できるようになり、結果的に卒業率の上昇も見込まれます。

社会的流動性の向上

高校卒業は大学進学や就職の可能性を広げ、貧困の連鎖を断ち切る鍵となります。今回の改革は、未来世代にとっての飛躍のチャンスです。

国民・専門家の反応

家庭・生徒の声

所得制限の撤廃により、経済的に微妙なラインにいた家庭からは大きな歓迎の声が上がっています。将来の進路に希望を持てるという声も多数寄せられています。

教育関係者の見解

教育者は、経済的な理由で機会を奪われていた生徒への支援に期待を寄せています。一方で、学校間の質の格差や、リソース不足への懸念も挙がっています。

世論調査の結果

多くの国民が本政策を支持していますが、一部では「資金投入だけでは格差は埋まらない」といった懸念も根強く存在しています。

世界との比較:日本の教育改革の位置づけ

国際的な位置づけ

フィンランドやドイツ、韓国などと並び、日本もついに高校教育の無償化に踏み切りました。私立高校への支援拡充という点では、世界でも珍しい試みです。

他国の教訓

単なる無償化だけでなく、個別支援や質の担保が必要だという教訓を、日本も参考にすべきでしょう。

日本独自の特徴

急速な制度導入と私立高校支援の拡充が日本の独自性です。財政制約がある中での挑戦は、世界からも注目されるでしょう。

資金支援だけでは不十分:包括的な教育改革の必要性

根本的な課題

無償化だけでは、学校ごとの教育の質の格差や、地域間のインフラの差、精神的サポート不足といった問題は解決しません。

必要な補完的改革

-

教員の育成と定着支援

-

校舎・設備の改善

-

柔軟なカリキュラム改革

-

メンタルヘルスと進路指導の充実

-

障がい児・多言語児への支援強化

本当の意味で教育の公平性を実現するには、これらの取り組みが不可欠です。

結論:日本教育の未来に向けて

高校授業料の無償化は、日本の教育制度にとって大きな転換点です。すべての家庭に教育機会を開放することで、社会全体に前向きな影響をもたらすでしょう。

ただし、制度の効果を最大化するには、支援体制や教育の質の改善も並行して進める必要があります。財政的アクセスを、真の教育格差是正に繋げるために、今後も継続的な改革が求められます。