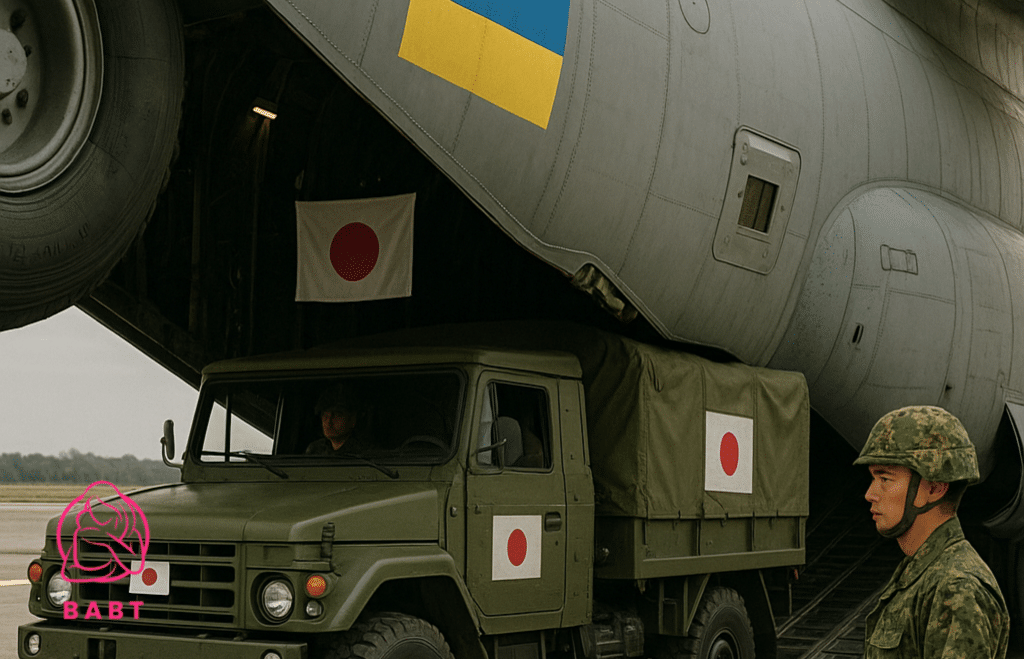

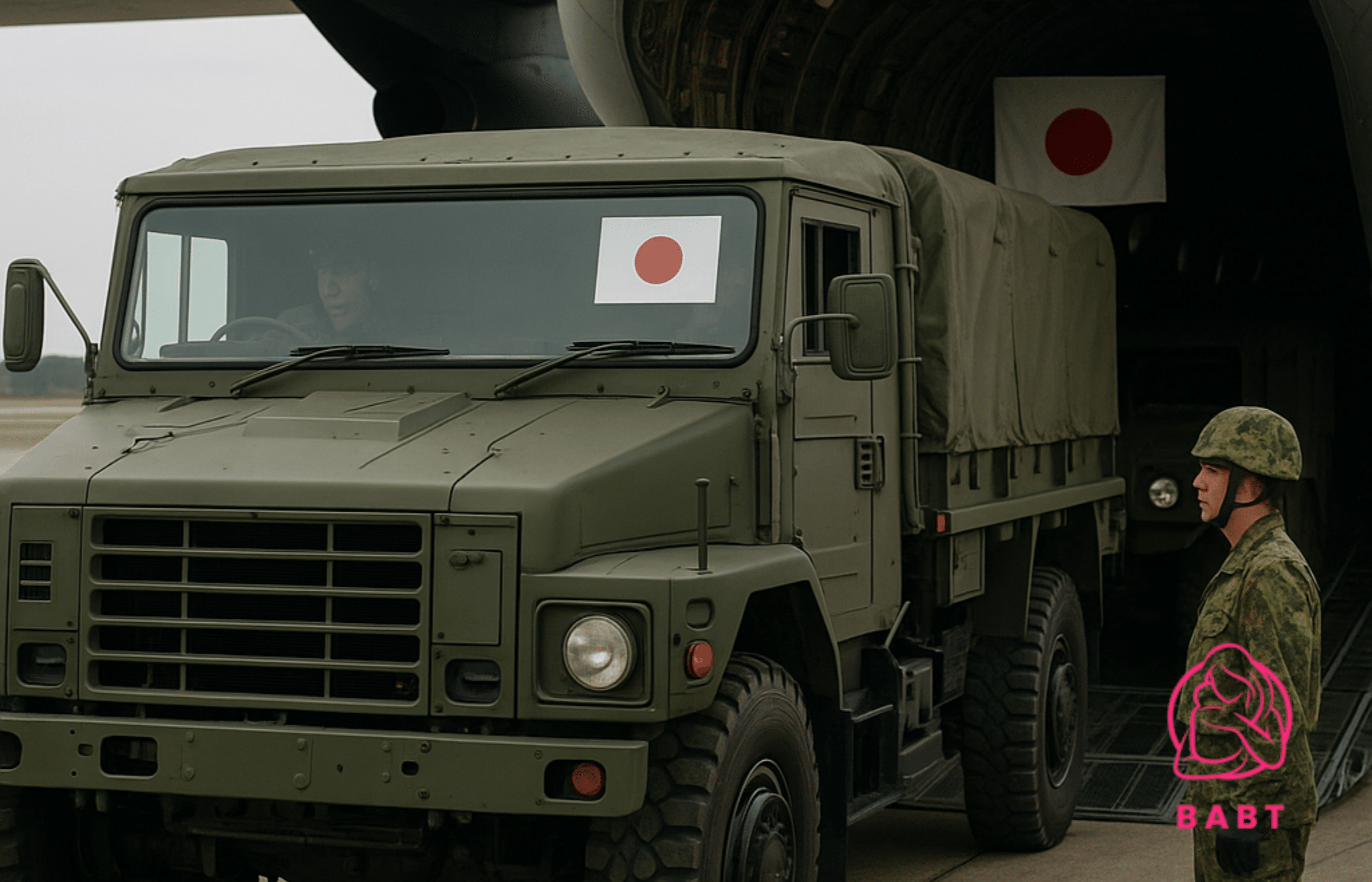

日本の歴史的なウクライナ支援:自衛隊車両の提供がアジア・欧州防衛関係をどう再構築するか

はじめに:日本の歴史的な政策転換

第二次世界大戦以来、日本は平和主義を貫いてきました。戦後憲法により軍事力の使用が制限されていた中で、日本がウクライナに自衛隊の車両を提供する決定を下したことは、外交政策における重要な転機となります。

この決断は、慎重さと責任の間を巧みに行き来するものであり、同時に国際的な安全保障において日本がより積極的な役割を担うべきだという国内外の声に応える形でもあります。今回の支援は、日本の国境を越えた協力体制を築き、アジアと欧州の安全保障の連携に新たな道を開きました。

背景:ウクライナ危機に対する日本の立場

初期対応と政策の変化

2022年初頭のロシアのウクライナ侵攻に際し、日本は迅速に非難の意を表明し、経済制裁と人道支援を実施しました。当初は憲法の制限を尊重し、非軍事的支援にとどめていましたが、安全保障環境の変化により、より柔軟な対応へとシフトし始めました。

地域的・国際的な懸念への対応

日本は、ロシアの侵略行為を中国の台湾への姿勢と重ねて警戒しています。北朝鮮のミサイル問題もあり、国内でも防衛強化の議論が活発化しています。今回の政策変更は、そうした懸念の高まりに対応するものです。

支援内容:提供された車両と装備

支援の概要

日本はウクライナに対して、指揮車両や装甲兵員輸送車など約100台の自衛隊車両を提供。これらは攻撃用兵器ではなく、兵員の輸送や通信、指揮機能を目的としたものです。

法的制約とバランス

日本国憲法第9条により、直接的な軍事支援は禁止されています。今回提供された車両は、防衛目的かつ非殺傷性のものであり、憲法との整合性を保っています。これは日本が憲法の枠内でできる最大限の支援とも言えます。

法的・憲法上の観点

第9条の壁とその再解釈

日本は、戦後一貫して軍事輸出に慎重でしたが、今回の支援ではその法的枠組みの中で「輸送・通信支援」として再解釈を行い、例外的に許可しました。これは将来的な規制緩和や制度改革への布石とも見られます。

国内の政治的反応と世論

石破首相の判断

石破首相は、国際社会への責任と国内の慎重論とのバランスを取りながら、自衛隊車両の提供を決断しました。これは政治的に非常に繊細な判断であり、「防衛的かつ非致死性の支援」として国民に説明されました。

野党の懸念と議論

野党からは「平和主義の原則に反する可能性がある」との声もあり、今後の支援拡大が更なる議論を呼ぶことは確実です。

国民感情の変化

当初は慎重な姿勢が多かったものの、戦争の残虐性が報道されるにつれて、より強い支援への賛成が増えました。しかし「憲法の精神を逸脱しない範囲での支援」という線引きは、多くの国民にとって重要な判断基準となっています。

国際的な反応と外交的影響

西側諸国の歓迎

欧米諸国は、日本の今回の対応を積極的に評価しました。特にNATO諸国は、日本をより信頼できるパートナーとして捉えるようになり、安全保障面での連携強化が期待されています。

ロシアの反発

一方でロシアは強く反発し、「日本の平和主義を損なう行為」だとして外交関係の緊張が高まっています。

安全保障戦略への影響

日本の役割の拡大

今回の支援は、日本がアジアと欧州の安全保障を橋渡しする存在になりうることを示しました。ウクライナ支援は、台湾や北朝鮮情勢への抑止力としても象徴的です。

将来的な支援の可能性

今後は、医療機器やモバイルシェルター、通信設備など、さらなる非軍事的支援が検討される可能性があります。これらはすべて「防衛的」かつ「合法的」である必要があり、慎重な議論が伴うでしょう。

アジアと欧州の防衛協力への影響

地域を越えた協力体制の構築

今回の事例は、アジアと欧州の防衛連携の前例となり、日本が「防衛技術・産業協力」「共同訓練」「サプライチェーン管理」など、具体的な分野でも主導的役割を果たすことが期待されています。

今後の展望

安全保障政策の転換点

自衛隊車両の提供は、日本の防衛政策の大きな転換点です。今後は、憲法の再解釈や改正議論も加速する可能性があります。

グローバルな影響

日本が現実的な支援を行うことにより、国際安全保障における発言力が増し、アジアの他国にも影響を与えることになります。

結論:日本の国際安全保障への新たな一歩

日本によるウクライナへの自衛隊車両の提供は、戦後の安全保障政策において歴史的な一歩となりました。慎重さと責任感の狭間で、日本は今、新たな国際的役割を模索し始めています。今後、これが国際安全保障における日本の位置づけを大きく変えていくことは間違いありません。