ガザ地区の教育危機:国際的対応と日本の人道的支援

はじめに:教育が直面する危機

深刻化する人道的緊急事態

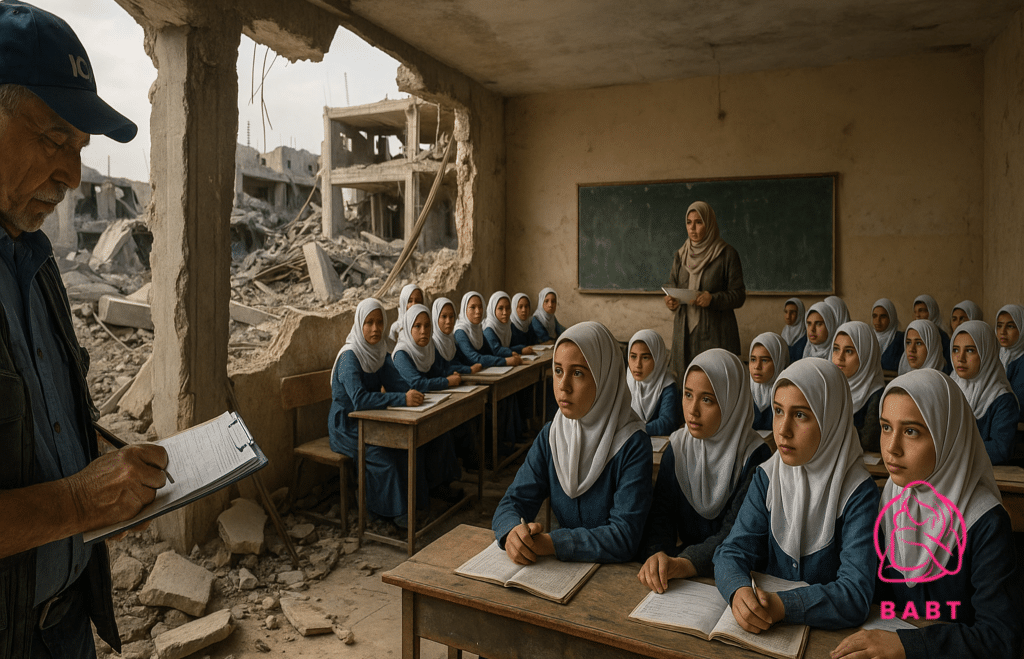

ガザ地区で続く紛争は日常生活を停止させるだけでなく、教育現場にも深刻な打撃を与えています。学校は閉鎖され、教室は破壊され、多くの教師は子どもたちの元へ通えなくなりました。何千人もの子どもたちが突然学びの機会を失い、教育は単なる学問ではなく、安全な空間であり、希望をつなぐ命綱でもあります。

紛争下でも教育が必要な理由

教育は不安定な状況の中でも子どもたちに安定と安心をもたらします。学びは夢を守り、創造性を育み、将来への道筋を作ります。教育によって子どもたちは「自分は大切にされている」と実感できるのです。

国際社会の対応と日本の役割

現在のガザ教育の現状

ガザの教育制度は前例のない困難に直面しています。学校の多くは破壊され、教師不足により授業の継続が困難になっています。停電やインターネットの不備も加わり、遠隔授業もほぼ不可能な状況です。

子どもたちへの影響

学校閉鎖は単なる授業の中断ではありません。日々のルーティンが崩れ、友人や先生とのつながりが断たれ、心理的なストレスが蓄積しています。学力の低下だけでなく、心の健康も大きな影響を受けています。

教育資源の不足とインフラ崩壊

校舎の崩壊、教材や机の不足により、教育再開への道のりは険しいものとなっています。残された教師たちは限られた資源で過密な教室を支え、子どもたちは仮設施設などで必死に学び続けています。

日本の人道支援と教育再建への貢献

日本はJICAや外務省を通じて、教育再建に対する明確な支援を表明しています。具体的には、教室の再建、インフラの修復、教材や文房具の提供などが含まれます。

また、日本は教師の研修にも力を入れており、大規模なクラス運営や困難な環境下でも教育を継続できるよう支援しています。加えて、子どもたちへの心理的ケアも重視され、安全な学習環境づくりに取り組んでいます。

国際連携と教育支援

国連機関との協力

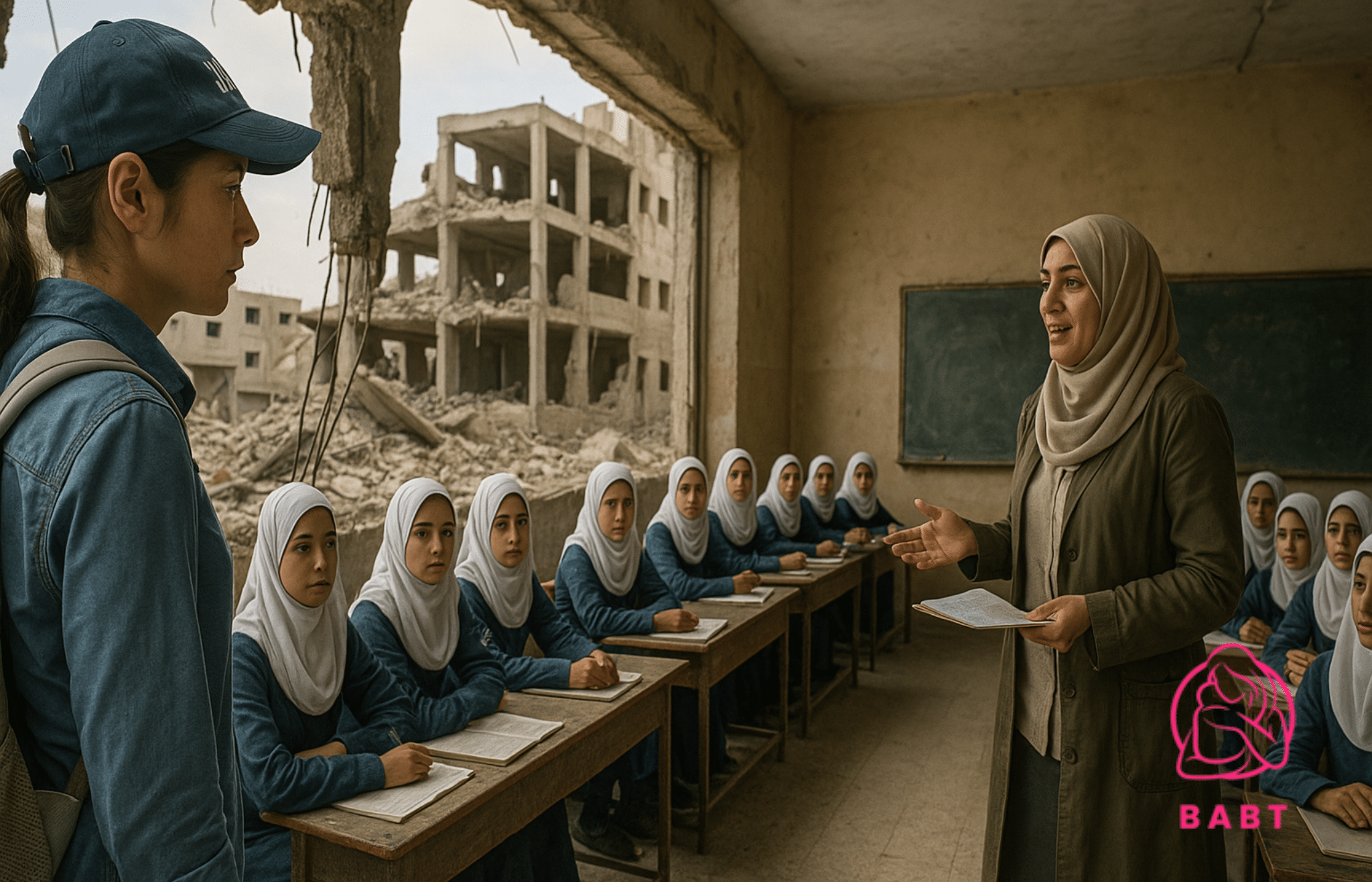

日本はUNRWAやUNICEFなどの国連機関と連携し、学校の再開、教材の配布、心理的サポートの提供に尽力しています。

NGOとの連携と現地の課題

国際NGOは緊急教室の設置、教材の供給、教師研修などを行っていますが、紛争地域での活動には常に困難が伴います。安全確保やアクセス制限、インフラ不足が支援の妨げとなる中、情報共有と強い連携によって困難を乗り越えています。

2025年 教育政策の展望

日本や国際ドナーは資金拠出を拡大しており、学校の修復、教師の給料、教材支援などに注力しています。

さらに、持続可能な再建に向けた長期戦略が組まれており、

-

校舎の修復と近代化

-

教師研修制度の整備

-

すべての子どもに対する包摂的な学習環境づくり

が柱となっています。

教育は食糧支援、医療、住居支援などと連携し、包括的な支援として進められています。

教育の先にある希望と安定

平和構築の基盤としての教育

学校は学びの場であると同時に、平和と安定の象徴でもあります。子どもたちが通学できるだけで、地域に安心感と未来への希望をもたらします。

経済再建への貢献

教育を受けた子どもたちは、将来的に地域の復興に貢献する人材となります。実践的なスキルを育むことは、地域経済の安定にもつながります。

文化の継承とアイデンティティの維持

歴史や言語、伝統を学ぶことにより、子どもたちは自分たちの文化とつながりを保ち、心の強さを得ることができます。

世論と課題の両立

日本国内の支援の広がり

ガザの子どもたちへの共感は日本国内でも広がっており、寄付や啓発活動が活発化しています。「教育支援=希望の支援」という意識が高まり、政策支援の追い風となっています。

批判的視点と課題

一方で、停戦が見込めない中での支援に対する懸念の声もあります。学校を再建しても紛争が続けば意味が薄れるという指摘もあり、教育支援と平和構築を連携させる必要性が指摘されています。

結論:未来へ向けた道

日本は国際社会と連携しながら、教育支援を通じてガザの子どもたちに希望を届け続けています。困難な状況下でも、学ぶ権利を守り、心のケアを提供することで、次世代への道を切り拓いています。

今後も安定した支援と国際協力が不可欠であり、世界全体が「子どもたちの学ぶ権利」を最優先に考え続けることが問われています。